- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- 幼児からできる古典とのふれあい 2022年1月公開記事

幼児からできる古典とのふれあい 2022年1月公開記事

2024/02/03

中学生になると、国語の単元に古典(古文、漢文)の分野が出てきます。(小4から少しずつ親しめるようにカリキュラムが作られています)

中学校では

- 古典的仮名遣いを現代仮名遣いに直す

- 係り結びがわかる(ぞ、なむ、や、か+連体形、こそ+已然形)

- オチがわかる

- 漢文を書き下し文にする

- 書き下し文を見てレ点をつけられる

くらいの問題がでます。

ひとまず現代仮名遣いはすぐできるようになるし、必ず出題されるので、まずここから入ります。

古典の難しいところは、

読めそう!なのに、読めない…わからない…

というところです。

そして、結論が「つまらない…」になりがち。

ここは、なんとなく慣れてるかどうかが大きなファクターを占めていると私は考えています。

とりあえず、

語尾にはなり、けむ、けり、とか付くこと多いなー

となんとなく感じていたり、

~せしめんとす

とか

見む

とか

そういうのにちょっと慣れていると入り口での拒否反応が少なく

古典ってそういう感じよねー

と思えていたりします。

とにかく、抵抗感で

無理!自分にはできん!

となると、

そうでもないー。ほらー、ここ読めたよー!

を積み重ねていくところから始めないといけないので、ちょっとでも慣れているといいなー、と思います。

学習をするときに、全体像がイメージすると習得しやすい、というのがあるので、

あ、知っとる!

見たことある

〇〇って感じでしょ?!

というのはとても手がかりになるし、ちょっと入りがスムースです。

これはいろんなことに言えて、理科や社会も同様です。

で、我が家ではどんな対策をしているか。

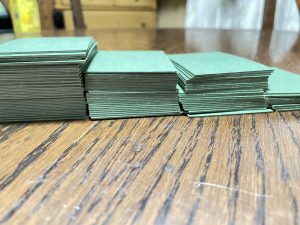

毎年お正月に3日間だけ百人一首をします。

最初に息子が参加したのは4歳。

ちはやぶる~で、からを取るんよ!

とゴロ合わせを教えてのスタート。

1枚覚えたら次の日2枚目のゴロ合わせを教える、みたいな感じです。

そこから8年。

今年は19枚取りました。

瞬発力、動体視力が良いので、人が取ろうとした瞬間横取りしたりもしてます…

が、3日間の中で人が取るときにゴロ合わせを覚えたりして成績を伸ばしています。

漫画「ちはやふる」を買ってみたりもしたんですが、そちらは興味なし!

「取れるようになったから、興味持って学研マンガ読みます!」ってこともなし!

(せっかく買ったのに)

期間限定3日間だけの古典にふれる時間。

とりあえず、親にできるのは入り口かなぁ、と思っています。

で、そういうの聞いたら

「うちもなんかしたほうがいいんじゃないか?!」

と焦ったり、

「え!〇〇はやってるけど、古典はやってなかった!!」

と全方位的にやろうとしたりするかもしれません。

いやいや、親御さんの興味あることでいいと思います。

うちはたまたま古典。

スポーツや音楽は皆無です。

美術は親は好きだけど、息子は乗ってこない。

親御さんの無理のない程度で。

今日も読んでいただきありがとうございます。

-

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい