- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- 中学数学 図形が難しい子への教え方 2022年1月公開記事

中学数学 図形が難しい子への教え方 2022年1月公開記事

2024/02/03図形が苦手な子の中で「特徴がわからない子」に対しては

1 たくさん図形を見て見分ける

2 具体物を作って、触ってみる

大体この2つです。

1 たくさん図形を見て見分ける

例がたくさんあればあるほど、対象の共通項を取り込むことができて、特徴がわかるようになります。

たくさんの二等辺三角形を見れば、二等辺三角形の特徴がなんとなくわかります。

そこで、

→特徴を言葉に変換

→変換した言葉をさらに式に変換

ここまでやると、証明問題が書けるようになります。

読んで理解したことを式にする。

日本語を数学語に翻訳する必要があるからです。

2 具体物を作って、触ってみる

これは小学生でもやります。

展開図がわからないと

- 表面積

- 側面積

などの問題が難しくなります。

「円錐を作ってごらん」

とやると、すごく試行錯誤します。

まずは、できたものをバラすところから。

ばらばらにすると、どうやって構成されているか要素を出すことができます。

また、向きによって長さや角度が違って見える子もいます。

(そういう子に限って自分の感覚で見えた長さや角度を信じる傾向にある。なんでそんなに自分を信じられるのか。

もしかしたら、他に信じるものがないから信じざるを得ないのかもしれない。)

なので、具体物を作り、触ってもらいます。

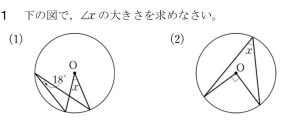

円と円周角の関係は割とつまづきどころ。

(2)はできるのに、(1)はわからない、という子が非常に多いです。

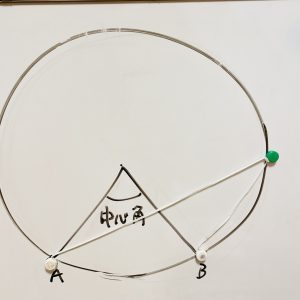

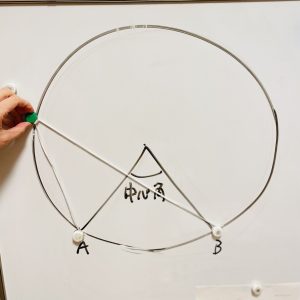

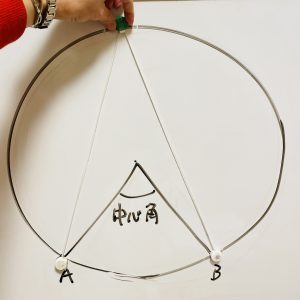

磁石とゴムで実際に動かして、同一の弧の円周角はどこでも角度が等しいことを見て動かしてもらいます。

少し、時間はかかるけど

1 たくさん図形を見て見分ける

2 具体物を作って、触ってみる

この2つです。

すごく普通のことですが、全然違います。

今日も読んでいただきありがとうございます。

関連エントリー

-

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい