- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- 「のんびりだらだらの子」向けやる気スイッチの入れ方 2016年5月公開記事

「のんびりだらだらの子」向けやる気スイッチの入れ方 2016年5月公開記事

2022/07/09今日のポイント

のんびりマイペースの子には慣性の法則

最近、1つ気づいたことがあります。

私は小さい頃からモノへの執着があまりなく、

「あってもなくてもいい」

「すごく欲しいものもない。」

というのが普通の状態なんです。

なので、子どもの頃も、クリスマスにもらったお菓子が何ヶ月も残っている、とか

それをいつの間にか妹に食べられた、なんてこともザラで…。

そういう、ガツガツしていない子は、親や大人が考えるごほうび作戦とかあんまりうまくいかない…。

もので釣っても、はじめは「やるやる!」だけど、そのうち「別にいら~んどっちでもいい~」となってしまうんです。

そういう物欲の少ないのんびり屋でマイペース、やる気スイッチどこにあるの~っていう

私と同じタイプの子どもさんへの対応を考えてみました。

【どんな子?】

- のんびりしている

- マイペース

- あまり怒らない

- タイミングがちょっと遅い

- 寝るのが好き

- 好きなことにはとことん、そうでもないものにはあっさり

- 何に対しても「あってもなくてもどっちでもいい」

こういう子は「もらえる」とか「トクをする」といった今の自分に何か増えるということにあまりワクワクしません。

また、タスクが1つ1つ消化されていくことにもあまり喜びを感じません。

「一体何が嬉しいんだ」と、感じる方も少なくないと思いますが、そういう人種なんです。

ポジティブな感情がジワジワ来るので。

その時その時でワクワクするものも流動的に変わっていくので、自分でも「気分が乗る」と言う状態を捕まえづらいんです。

そう。

やる気スイッチもジワジワ入る。

ただ、波にのってしまえば後は自動操縦で、気が済むまでやってしまいます。

1度やり始めてしまうとずっとやる。

多分ゲームとかもやめられないのは「楽しいから」と言うよりは「やり始めてしまったから」です。

そんな特徴があります。

こういう子はごほうびで釣れない代わりに「慣性の法則」が効きやすいのです。

ここです。

「慣性の法則」

静止している物体に 力 が働かないとき、その物体は慣性系に対し静止を続ける。運動する物体に力が働かないとき、その物体は慣性系に対し運動状態を変えず、 等速直線運動を続ける。( ウィキペディアより)

そう。

止まっているとずっと止まり続け、動き出すとずっと動き続けるんです。

なので、ポイントは2つ

- 動いている流れでできる型を作る

慣性の法則では、動き始めると止めるまで動き続けます。

なので、その子が必ず活動している流れに新しい習慣を入れるのが大切です。

例えば、学校から帰ってすぐ休む前に宿題をする流れを作る。

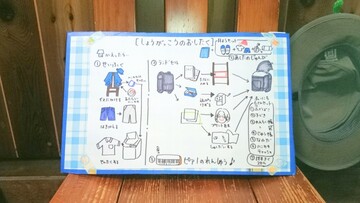

それは、わかりやすいように表にしておくといいですよ。

うちの子はこうなっています。

- 帰る

- 手洗い・うがい

- カバンから宿題を出す

- 宿題をする

- ピアノの練習をする

- 明日の準備をする

これを1枚の紙に書いて、定位置(うちでは玄関)に置いておきます。

途中にじゃまが入らないように、TVの録画予約をしたり、おやつ・ゲームは見えないようにしたり、そんな工夫が必要です。

- 慣れて習慣化するまではついてやる

誰でもそうですが、慣れてくるまで時間がかかります。

慣れるとは「やることの順序を子どもが自分で思い出して1人でできる」ということです。

ここまではまあ、1ヶ月くらいはかかると思ってください。(うちの子は1年生になったはじめからやりましたが3週間かかりました)

1ヶ月くらい順序が書いてある紙を見ながら進めていきます。

お母さんがついてあげて、

宿題を見たり(本当に見ているだけ口はいらない)

サインをしたり

自分も手帳の整理をしたり

学校のお便りをみて返事を書いたり予定表に書き込んだり

そんなことをしてすごします。

これを1ヶ月も続ければ、子どもさんは自分で宿題をするようになるし、お母さんもお便りの返事を出し忘れないし、

いい感じで進んでいくようになりますよ。

これは、うちの息子にも当てはまっていて、息子で実証済みです。

「仕事で遅いからできない」という場合は、夕ごはんの後にしてもいいかもしれません。

「お母さんが洗い物するのと宿題するのと競争ね!」とか。

慣性の法則をうまく利用できると、一連の流れを何にも言わなくても1人で勝手にやってくれるので、本当に楽ちんです。

あれ?大丈夫かな?と思ってこっそりとランドセルをのぞくこともありますが、たいていできてますね。

もし足りなくても勝手に入れることはせず、「あれってやった?」と聞く程度にしておいて、失敗するチャンスを作るようにしています。

今日も読んでいただきありがとうございます。

-

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい