- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- 子どもが「○時から△△する」が守れない理由 2017年12月公開記事

子どもが「○時から△△する」が守れない理由 2017年12月公開記事

2022/10/01子どもと予定を一緒に立てると、

親の方は「あ ○時になった」と思っても、当の本人である子どもの方は全然気にも留めず、遊んだり、テレビを見たり、一向に動く気配もない。

おいおい、

と思いつつ、いつ気づくか待っていても、全然気づかず、イライラ。

ついには、

「○時になったら宿題やるんじゃなかったんね~!いい加減にしんさいよ!」と爆発してしまう…。

そんなことって、どこのおうちでもよくあることだと思います。

で、これ、何でうまくいかないんだと思います?

『子どもが気をつけていないから』

まあ、確かにその通りなんですが、そもそも子どもってそんなに時計見てますか?

大人は、時間を中心に動いています。

それは、自分と誰かがうまく動くために共通の目安として時計があるからです。

だから、しょっちゅう時計を見ています。

でも、子どもって時間で動いていないですよね。

よくよく、観察してみると「○○したら、次は△△。」

という風に、出来事で動いているんです。

だから、「○時になったら△△しましょう」という時間を共通の目安とした予定を立ててもはっきり言ってうまくいきにくい。

だって、

- 時間を気にする

- 時計を見る

- 予定を思い出す

- 実行する

手順が4つもあるから…

それに、そもそも頭の中に「とりあえず覚えておく 」というメモリが少ししかないのに、

そんなにしょっちゅう時計を見るほど

1時間を気にする

を覚えておけるはずもなく…。

なので、子どもと予定を立てるとき、時間を軸にするのはおすすめできないことに最近気づきました。

これね、実は大人にもおすすめです。

手続きを1つ減らすだけで、取り掛かりやすさが向上します。

じゃあ、何を軸にするのかというと『出来事』です。

『○○やったら△△する』という行動を次の行動のキーにするんです。

とくに、毎日やっている行動。

例えば、ご飯を食べる、はみがきをする、起きる、寝る、お風呂に入る、などは、それ自体が、すでに習慣化されているのでキーにしやすいです。

では、具体例をうちの息子(小学2年生8歳)で見てみましょう。

土曜から冬休みに入りました。金曜の夜。

Kくん、かあしゃん相談したいことがあるんじゃけど。冬休みの計画表立てとかん?

またなんかめんどくさいことが始まったわ~

は!なんそれ!! あっそ。じゃあ、いいわ!

予定を立てることを提案するも無下にされ、私がキレて終了。

まあ、先生に怒られるのは本人だし、ほっとこうと。

そして、土曜の夜…

Kくん、めんどくさいこと言う、とか言っとったけぇ、ほっといたけどあと7分で9時よ。(意地悪な気持ち)

(9時過ぎたらピアノの練習はできず、前日にピアノの練習をしていなかったら、翌日のゲームはできないという約束)

ええ~!

ピアノの練習せんといけん

ピアノの練習が終わったあと…

Kくん、かあしゃんはKくんが宿題しようとしまいと全然困らんのんよ。

ピアノの練習だって、やらんかっても全然困らん。

ほんでも、Kくんはどう思っとるん

練習も宿題もせずに、テレビ見たりゲームしたりして、心の中はもやもやせんの?

ちょっとする…

ほうなん

ほんじゃあ、「やらんといけんのにな~」って気にしながら心がおも~く、もやもや~っとしながらだらだらしよるん?

うん…

(しめしめ)

ほんじゃったらさ、やっぱり予定を決めてしまわん?

わかった!

じゃあ、ご飯食べて7時になったら宿題とピアノの練習する

あのさあ。かあしゃんの気づいたこと言っていい?

なに? ダメ出しなしよ。

いや、ダメ出しっていうかさ、かあしゃん、Kくんには「何時になったらこれする」っていうの、向いてないと思う。

だって、時計見んじゃん

そもそも、時計みん人が時間で行動決めても意味なくない?

大人は腕時計とかして、しょっちゅう時計見るけどさ、Kくん見とらんけぇさっきもあと7分で9時になるのも気づかんかったんじゃろ?

ああ~。そっか~。

じゃあ、どうしようか~。

そうじゃねぇ。

Kくんは、学校から帰ったとき、宿題と明日の準備は忘れんじゃん。

あれは何で?

だって、あれは順番にやることが決まっとるけぇ。

ほんじゃあ、順番にやることが決まっとるとできるってことじゃね。

じゃあ、冬休みも順番にやること決めようや。

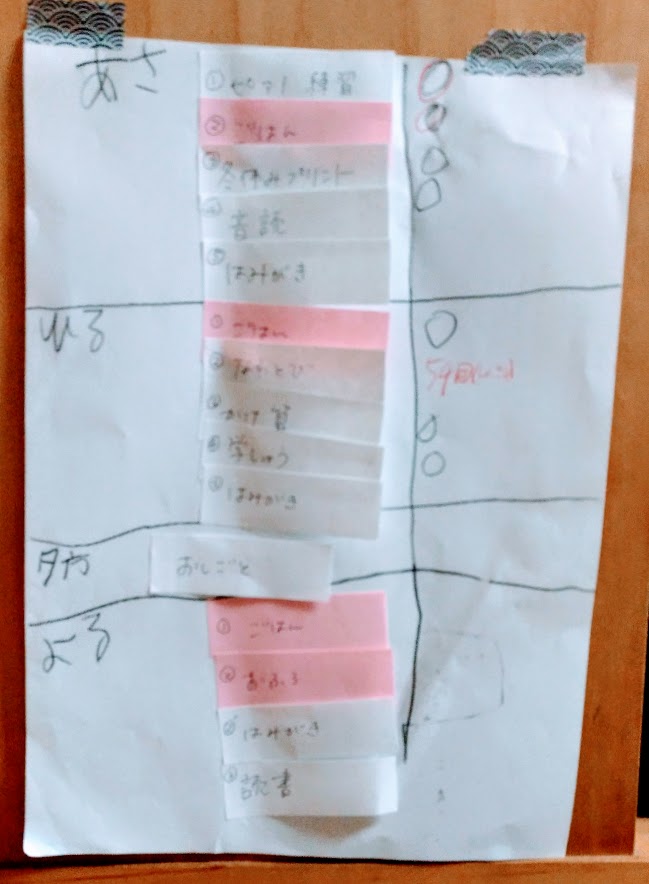

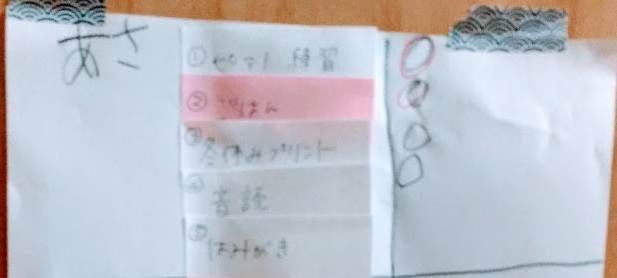

と、冬休みにやることをプリントを見ながら読ませて、それを私がふせんに書き写しました。

紙をだいたい朝昼晩の3つに分けて、毎日必ずやる「ご飯」を軸にふせんを貼っていきました。

始めは夜にたくさん集中していましたが、

ねぇ、朝だらだらと、夜だらだらとどっちが心が楽ちんなん?

それは、夜かな。

あ、そっか。じゃあ、夜にやらんといけんこといっぱい入れたら困るんか。

お、いい感じ…

というわけで、『○○やったら△△』のルールで予定を作りました。

例えばこんな感じ

起きたら

- ピアノの練習

- ごはん

- 冬休みプリント

- 音読

- はみがき

ごはんは欠かさず毎日やることなので、これがトリガーになります。

遂行後、自分で○をつけていました。

宿題は全部1つにセットして、宿題をやるダイニングに置いていました。

この辺は、春休み、夏休みとやってきたので何も言わなくても自分でセッティングします。

今日、私は買い物で出ていましたが、帰ってくると冬休みのプリントをやりかけていました。

ちょっと時間はずれたけど、それでも夕方には自分で全部終えて、夜はクリスマスのシュトレンを食べてだらだらタイム。

私からのクリスマスプレゼントのおかきの詰め合わせを渡しながら、

Kくん、今日は先にやったけぇ、夜が何もないね。

どんな気持ち?

と聞いてみました。

わ~ もうピアノも宿題も何もないけぇ、心が楽ちん楽ちん!

と跳ねてテレビを見にいきました。

うまくいった時は、必ず気持ちをききます。

- 心が気持ちいい。

- すっきりする。

- 楽ちん。

そういうことが感情という頭じゃなくて心でわかると次につながりやすくなります。

まとめ

子どもをよくよく観察して、どんなときうまくいっているのか、を覚えておくと次につなげやすくなります。

子どもがくじけそうなとき、うまくいかないときはうまくいったときを思い出させてその時の要素を真似するようにします。

そうすると、うまくいくためにやるべきことがわかりますし、うまくいかないときにはうまく行ったときを思い出せばよい、ということもわかります。

子どもは時計を見ていません。

だから、予定を決める時は時間を目安にするのではなく、行動をトリガーにして次の行動を思い出させるようにするのがおすすめです。

今日も読んでいただきありがとうございます。

-

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい