- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- お友達がいる場でぐずった時、上手く共感できません! 2016年4月公開記事

お友達がいる場でぐずった時、上手く共感できません! 2016年4月公開記事

2022/06/16今日のポイント

子ども同士のトラブルは、子どもの心の成長のチャンス

親の役目は、求められた時にだけ共感で応えること。

昨日は、子育てにちょっと悩むお母さんのための「子育て お悩みスッキリお茶会」でした。

ちょっと説明すると、このお茶会は、

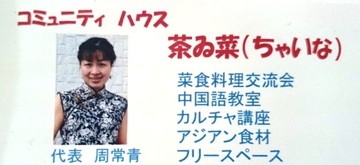

安佐北区可部を拠点に、中国家庭料理教室や中国語など、様々な企画で人と人とをつなぐ「茶ゐ菜」のオーナー周ちゃんと、

同じく安佐北区可部で不登校・発達障がいの子どもさんの家庭教師をする私のコラボ企画です。

お料理上手な周ちゃんは、美味しい中国茶と、普段はなかなか食べられない 中国の家庭料理や家庭のおやつを振る舞ってくれます。

昨日は中国薬膳スープ

クコの実や龍眼、ナツメ、白きくらげなど、中国ならではの具を黒砂糖で味付けした甘いスープに卵が入っている、

っていう初めての体験でした。

私はけっこう気に入って美味しかったです。

「龍眼ってライチに似てる~!!ライチって給食で出てたよね~」と発言し、

みんなに「え」って言わせちゃった私です。

龍眼ってこんなの

そんなこんなで、アットホームな感じで、

毎回新しい参加者を迎えたり、リピーターさんがいたりとワイワイ楽しくゆる~い感じでやっているお茶会ですが。

私がその場に出てきたお悩みに対して、これまでの経験と、心理・教育学的な見方からお答えしたり、

その場にいる子育ての先輩からアドバイスをもらったり、

これまでのお茶会で知ったことを、実際に子どもさんにやってみて上手くいったことを報告しあったりと、

中身の濃い内容になっています。

「続きはうちのセミナーで」とか出し惜しみするなんてそんなに器用じゃないので、聞かれたら何でも答える会になっています。

学校に行ってない子どもさんを連れて来られる方もいらっしゃいますよ。

昨日は

「お母さんが子どものネガティブな気持ちに寄り添って共感してあげるのが大事ですよ~」と、

私の最近のブログでお伝えしているので(参考記事子どもがぐずると責められている気持ちになる理由)それに関連したものでした。

昨日のお悩み

小学校2年生の男の子のお母さん

「ブログで書いてあること、本当によくわかるんだけどそれが上手くできない時、どうしたらいいかな

たとえば、公園で遊んでいて、うちの子が明らかにわがまま言い出して、周りの子も『え~』ってなっている時

自分のわがままでしょ~ってなってしまうし、周りの子の反応も気になるし」

- ★お悩み★

周りの友達の気持ちを考えて気持ちを切り替えられない

自分のわがままを正当化してくるこんな時にどうしたらいいか - 一言アドバイス

小学2年生で周りの状況を読み取って自分を変えるのは無理!

周りの子どもがイライラするのはその子の問題。

ちょっと解説しますね。

- 小学2年生で周りの状況を読み取って自分を変えるのは無理!

私たち大人はこれまでの経験から、何かを感じている自分と同じように、

周りもいろいろな感じ方を持っていて、それが必ずしも同じではないと知っています。

でも、子どもはこれまだよくわかってないんですよ。

自分が感じる自分をイメージして感じることを「私的自己意識」といいます。

人から見られた時の自分を想像して感じることを「公的自己意識」といいます。

公的自己意識の方が育つのが遅く、小学生から中学生の間に少しずつ気づいていきます。

「私的自己意識」は幼児が鏡を見て「自分だ」と分かる(認知する)ことから始まって、

「自分はこう感じた」

「自分はこう思った」

と自分の感じや思ったことが中心となります。

そして、子どもの場合、それが人とは違うことに気づけなかったりします。

ジャイアンみたいなね、普段はいじめてても自分に都合の良い時には本気で「お~!心の友よ!」って言えちゃう。

それは、

小学校の間に起きるいろいろな経験から、だんだん周囲の捉え方が広がっていく中で公的自己意識が育っていくので、

小学校2年生ではまだそこまでのモノの見方はできないと思います。

(ましてや1~5歳くらいの幼児には「他の子もやってるよ」とか「お友達のもの取らないの」とかほとんど理解できないので

親同士のコミュニケーションのためと、形式的なルールの習得のために言っていると意識した方が良いです)

- 周りの子どもがイライラするのはその子の問題。

ここが気になっちゃうのは、お母さんは公的自己意識が強めなんでしょうね~

周りの意図や要求を汲みとって、瞬時に自分を合わせてその期待に応えるのが得意な人は、

自分(の子ども)が原因でその場がぎくしゃくしてしまった時、

それを全部「自分がなんとかしないと」と思う傾向があるように思います。

人の感情に責任を取ろうとしない

これ重要ですよ。

感情はその人が持っているストーリーによって引き起こされます。

なので、こっちがどんなに頑張っても変えることはできないんです。

しかも、まだ公的自己意識の育ちきっていない小学生のお友達なら、自分のイライラ感を出しても仕方ないし、普通のことです。

友達同士のトラブルは、むしろ子どもの心が育つチャンス。

お母さんに助けを求めてきた時、泣きついてきた時、気持ちに焦点をあてて、

「うんうん。○○って思ったんじゃね。

それで、どうしたいん?

そっか~、でもお母さんお友達じゃないけぇ、お友達にはわからんよ。どうする」

と訊いてみるのがいいかなと思います。

今日も読んでいただきありがとうございます。

-

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい