- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- 自分は誰からも必要とされていないと感じるとき(ドラマ「嫌われる勇気」第7話) 2017年3月公開記事

自分は誰からも必要とされていないと感じるとき(ドラマ「嫌われる勇気」第7話) 2017年3月公開記事

2022/08/18私はここ何年間か「寂しさ」というものに注目しています。

いろいろな問題

DVとか、トラウマとか、虐待とか

もちろん

友達関係、夫婦関係、親子関係、

そして、犯罪…。

「寂しさ」は意外にも私たちを深く深く蝕んでいくのではないかと思うのです。

そして、「寂しさ」の多くは、二次感情である「怒り」になります。

「寂しさ」を抱えていると、人が異常にうらやましくなったり、誰からも相手にされていない気がしたり、自分だけがないがしろにされていると感じたり、バカにされている、軽んじられていると敏感になったり…。

つまり自分のネガティブな思いに敏感になるのです。

そして、ネガティブな被害妄想的な思いに囚われるのです。

人が人がと言いながら、見えているのは自分だけ、の状態になるのです。

ドラマ「嫌われる勇気」第7話は、「寂しさ」の話だったと私は思うのです。

「寂しい」人は、自分へ感心が向けられることに貪欲です。

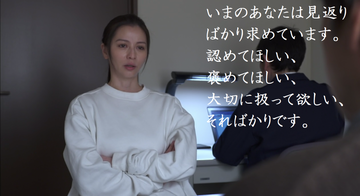

だから、蘭子さんにこんな風に言われちゃうんですね。

人は見返りを求めれば求めるほど、寂しくなります。

なぜなら、他者に求めた見返りは、絶対に思い通りには返ってこないからです。

だって、相手がどう思うかは、その相手の意志による。

それって、自分にはコントロールできないじゃない?

自分がコントロールできないものをコントロールしようとすると、必ず無理がきて、そうすると「自分にはできる力がある」という自己効力感を得にくくなってしまう。

つまり、自分で決められないことが多すぎると、人は自分で自分を信頼できなくなる。

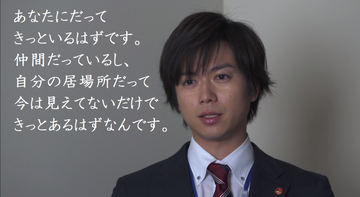

だから、青年くんのこの言葉は実はとても大切なことなんですよね。

そう。

人を信じるんじゃなくて、その人を信じている自分を信じる、ということ。

この人も

この人も

この人も(?)

信じました。

人を信じるということは、自分を信じるということで、人を信じられないということは、自分をも信じられないということ。

人はネガティブになると、どんどん悪いものばかり見えてくるものです。

この人みたいに…。

あ、こっからネタバレです。

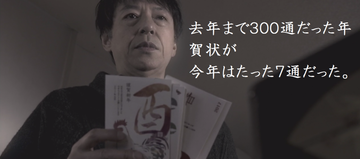

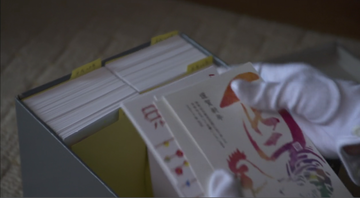

もし、退職によって自分の居場所をなくしたと思い込んだ佐藤太郎(板尾創路)が、失われた293通の年賀状ではなく、退職しても届いた7通の年賀状の送り主に意識を向けていたら…。

私もありました。

授業がうまくいかないときには、

騒がしい子、私語をし続ける子、立ち歩いたり、寝たり、伏せたり…

とかくモチベーションの低い子に目が行きがちでした。

そう。

「なんでちゃんと聞けないんだろう」

「どうしたらもっと授業が分かるようになるんだろう」

「わからないところまで戻れないけど、とりあえず今日のところがわかるにはどうしたらいいんだろう。」

そんなことを考えて、いわゆる問題行動をしている子に注目すると、どんどん授業がやりづらくなるんです。

でも、注目しないといけないのは、そんな中でも

真剣に聞いている子

わかろうとしている子

質問している子

授業が進むのを待っている子

そういう子どもたちです。

少ないけれど必ずいるんです。

それに気づいた時、やるべきことが解った気がしました。

もちろん、授業参加が難しい子たちを置いていくことはできないので、そちらも同時進行ではあるんですが…。

だから、見えているものは、あなたが拡大して見ているのかもしれません。

そして、青年の言葉通り、仲間だって居場所だってあるはずなんです。

もし、誰からも必要とされていない気がして寂しさを感じるなら、やることは2つ。

1つはネガティブを拡大させる代わりに今、目の前にあるものをじっとよく見て観察すること。

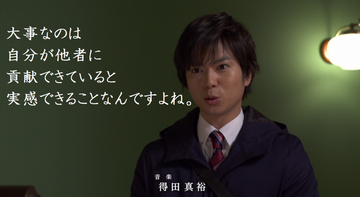

もうひとつは何か人の役に立つことをやってみること。

募金でも

道路の掃除でも

寄付でも

道を譲ったり

SNSで誰かを褒めてみたり…。

ですって。

おまけ。

この男性の走った後のつばを飲み込んだところがリアルだな~って。

今日も読んでいただきありがとうございます。

-

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい