- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- 算数が楽しくなる本 2017年6月公開記事

算数が楽しくなる本 2017年6月公開記事

2022/09/17算数好きですか?

何人もの生徒を教えていて「わかる」への道筋が、子どもによって2種類に別れるな、と思います。

①理屈がわかると進めるタイプ

このタイプはとにかく「どうしてそうなっているか」がわからないとすすめない。

なので、「え?そんなところで?」というようなところでつまづいていることがあるので、

わかりやすく仕組みを理解できるように説明するのが大事です。

②パターンをある程度習得させると理屈がわかるタイプ

こちらのタイプは理屈は後回し。

ひとまず、パターンを身体に覚えさせて、後から仕組みを説明するようにすると、なるほどとなるタイプ。

先に仕組みや理屈を教えると、混乱してわけがわからなくなりがちです。

身体に覚えさせていくのが大事。

私達大人も、掛け算の仕組みって実は理解してませんよね。

2×5と5×2って実は違うんですよ。

2×5は2+2+2+2+2という意味。

5×2は5+5という意味。

だから、小学校では

クッキーが2枚入った箱が5箱あります。クッキーは何枚ですか?

だと、式は2×5=10となり、5×2=10ではやり直しになることがあるんですね。

でも、そんな説明ができる親がどのくらいいるでしょうか??

中学では乗法の交換法則によって2×5も5×2も同じものとして扱われます。

その辺がひたすら具体物のみを扱う算数とは違うところです。

で、 ①と②、どちらの種類の子どもさんだったとしても、生活の中で数字や数、長さや重さに触れておくのはとても大切です。

なぜなら、中学までの算数・数学はイメージがとても大切だからです。

円柱の体積だったら輪切りのきゅうりが◯センチ重なっているイメージ。

速さや水溶液といった単位あたりの量を考えるときも、

道を同じ速さで進むイメージや、水に食塩を溶かすイメージができて絵がかければときやすくなります。

そういうのは、日々の生活の中で少しずつ取り入れることができます。

例えば小さい子なら、

- いちごやプチトマト、ぶどうなどを家族の人数分のお皿を出して均等にわけさせたり、

- レゴを組み立てるときにポチの数を2✕2で4ポチと表現したり、

- お風呂のタイルを数えてみたり

そんなちょっとしたところに算数を入れてみると、子どもは学校でならった時に

「あ、なんか知ってる」と思えるのです。

しっかり読むわけではないですが、こんな本もいいですね。

「学研 算数図鑑」

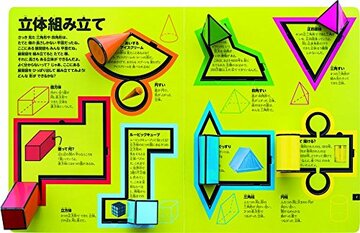

この本のいいところは、立体図形が本のまま作れるところです。

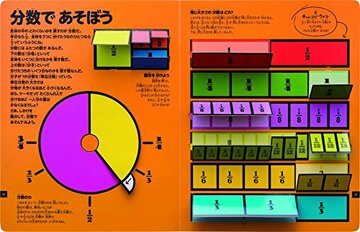

分数はこんな感じ。

しかけ絵本みたいで楽しいです。

わかってなくてもいいんです。

まずは、身近に感じるところから。

今日も読んでいただきありがとうございます。

-

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい