- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- 子どもが発達障がい・不登校でしんどくなっているお母さんの共通点! 2017年5月公開記事

子どもが発達障がい・不登校でしんどくなっているお母さんの共通点! 2017年5月公開記事

2022/09/05先々週から看護学校での授業が始まりました。

看護学校では「患者の心理」という授業を受け持っています。

看護師さんのような医療従事者や教員、そしてカウンセラーといった、

人とまるごと関わるお仕事をしていると、心が疲れ切ってしまうことがあります。

それは、自分の力が何にも及んでいないという疲労感です。

仕事で成果が得られないと

役に立てていない(貢献感の不足)

↓

自分には力がない(自己効力感の低下)

↓

自分はダメだ(自己肯定感の低下)

という考えに陥りがちになります。

こういう風に考えてしまうと、どんどん、自分の意欲もなくなっていくし

自分がどんどん削り取られている感覚になったりします。

そして、

「自分が何をやっても誰の役にも立たないし、自分の仕事で誰かを助けているわけでもないし。」

「なんだか、だんだん人と接しているのも作業みたいになってる…。」

「人って言っても、どうせ、ものみたいなもんだしな…。」

という思いでいっぱいになってしまいます。

これを「燃え尽き症候群(バーンアウトシンドローム)」といいます。

バーンアウトとは,マスラックMaslach,Cの定義によると

「長期間にわたり人に援助する過程で心的エネルギーが絶えず過度に要求された結果、極度の心身の疲労と感情の枯渇を主とする症候群であり,卑下,自己嫌悪,感心や思いやりの喪失を伴う状態」とされている。

医学書院 「専門基礎[4]患者の心理p.115 より引用

よく、何かをやりきった時に、ちょっと腑抜けになる状態を「燃え尽き症候群」みたいな言い方しますが、それとは違います。

人と関わる仕事の中で、長い時間一人でなんとかしようと頑張り過ぎて、精根尽き果ててしまった状態と言えます。

どうですか?

そもそも「燃え尽き症候群」というのは、対人援助の仕事をしている人に向けて使っていた言葉ですが、

こういうのって家の中でもありますよね。

特に、不登校の子どもさんがいるお母さん、発達障がいの子どもさんがいるお母さん。

疲れ切って

「自分は何も役に立てていない。」

「何をやっても全然うまくいかない」

「私なんていないほうがみんなに迷惑かけないですむかもしれない」

そんな風に思っているとしたら、かなりお疲れです。

ちょっと、肩をぎゅーっと耳にくっつくくらい上げて、すと~んと落としてみてください。

×3回くらい。

ふくらはぎをムギュムギュしたり、温かいタオルを目の上に乗っけてしばらくぼ~っとしたり、その場でぴょんぴょん跳んでみるのもいいですよ

やってみてくださいね。

ちなみに、バーンアウト傾向にあるかどうかは、こちらのサイトからチェックできます。(わかりやすかったです)

あくまでも補助的にご使用ください。

燃え尽き症候群かどうかチェックするツール「MBI」せせらぎメンタルクリニック

今日も読んでいただきありがとうございます。

-

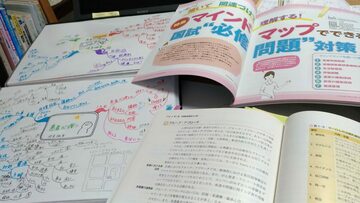

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい