- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- 実家の片づけがなぜ大変なのか。についての一考察 2017年11月公開記事

実家の片づけがなぜ大変なのか。についての一考察 2017年11月公開記事

2022/09/19先日、2年前から気になっていたことをやりました。

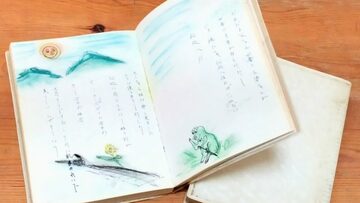

それは、私の父の書いた作品を「 アンデルセンメルヘン大賞」に応募すること。

子どものころ、父はよく自分の作った物語を読んでくれました。

その中でも、私が一番好きなのはこの「モンちゃんがえる」のお話。

お話の中に歌があって、それも歌ってくれていました。

私から見ると父は、まさに滅私奉公ということばがぴったりな人です。

自分のことはとりあえず置いておいて、まず、人。

だけれども、

やっぱり自分が思わぬところに出てきて、それを一生懸命抑えよう、出してはいけない、としている人。

(本人がそう思っているかどうかは知りませんが)

そんな父を見てきたからこそ、

私はいつも「まず、自分を大切にしよう」と考えるようになったとも言えます。

自分の幸せありき、だと。

で、そのアンデルセンメルヘン大賞に応募するにあたって、原稿の書いてあるノートを見ていたら、若い頃に書いた父の生い立ちが書いてありました。

その話はもう100回以上は聞いたであろう内容。

現在の平和公園付近にあるバラックに住んでいて、アメリカ軍のジープを「パパママ、ピカドンでハングリー」と追いかけてチョコレートをもらったら、実父に激しく怒られたこと。

実父が戦争から帰ってきてから、お酒をたくさん飲むようになり、実母に火鉢を投げつけたこと。

一人で祖父母の家に預けられ、辛く寂しい少年時代を過ごしたこと。

いとこたちから疎んじられ、何度も死のうと思ったけど実母の顔が浮かんできてできなかったこと。

お金が無かったために、給食費や学級費のことを祖母に言うことができず、学校でおどけて忘れたことになんどもしたこと。

家計を助けるために、15から働いたこと。

妹が2歳で死んでしまったこと。

・

・

・

父の過去は多くの悲しい出来事を、耐えて耐えて耐え忍んできた、ということばで語られます。

何度語っても、きっと気が済まない、浄化しないんでしょうね。

そして、毎回話し終わったときには、「誰のことも悪く思っていない」ということばで締められるのです。

でも、多分、「そういうことにしている」んじゃないかと私は思います。(もしかしたら、本当にそうなのかもしれませんが)

で、タイトルの話。

昨今、よく聞くのが実家のお片づけが進まない。大変だ。という話。

確かにそうだと思います。

私の父もなんでもとっておく人。

捨てたはずの息子のウサビッチの枕カバーが、なぜか父の枕にかかっていたり。

自分よりも誰かのためにとっておく。

いつ来るやもわからない「もしものとき」のためにとっておく。

自分というものをこらえて、現状を甘んじて受け止め、やりすごす。

そういうアイデンティティを培っていかなければならなかった年代なんじゃないかと思うのです。

父の親世代は戦争に行っています。

しかも、負けています。

アメリカでは、ベトナム戦争の後に帰還兵がPTSDになっていったことからカウンセリングなどの臨床心理学が発達しました。

日本はどうだったでしょう?

今まで信じていたものがまるっきり変わってしまった。

戦争での痛みをずっとこころに秘めながら、それを忘れるために私の祖父のように酒浸りになった人もいたでしょう。

そういう人たちが、子どもに対してうまく愛情を表現できなかった可能性は否めない、と思います。

ていうか、それどころじゃなかった。

「愛情飢餓」ということばがありますが、私達の父の世代はまさにこれかもしれません。

頼れるはずの人が頼れない。

自分の寂しさとか感情よりも、まず生きていくことが大切。

そういう人が大人になり、自分なりのやり方で子どもを育てて、新しい時代に適応しようとしてきた。

そういう歴史を考えると、私達とは大きく価値観も違うし伝え方も不器用。

自分より人を優先するわりに、頑固。

不安が強く、何があるかわからない、と常に考えている。

寂しさを常に感じているけれど、それをことばにする術を持たない。

自分の感情はひとまず置いておいて、とりあえず手元に置いておく。

そういう特徴があるのではないかと考えます。

そういう人たちに、私達が現在持っている

- 自分を大切にするためにものを減らす。

- 良いものを少なく持つ。

- 本当に気に入ったものを手に入れる。

という、自分を主体とした価値観というのは、あまりにはじめてのことすぎてそぐわないのではないでしょうか?

「自分」と言うものをまず感じ、そこから「自分」にあって心地いいものを選び取る。

それが、片づけというものだと思います。

それを、「自分」というものを感じる機会をほとんど持たずに、

そして、持つことが良いとされてこなかった社会で思春期・青年期というアイデンティティを構築する時期を過ごしてきた私達の親世代。

まずは、片づけるどうこうの前に、

目の前にいるその人が、どういう歴史をここまで重ねてきたのかに耳を傾けることが

実家の片づけでは第一歩になるのかもしれない、と感じたのでした。

でね、その「耳を傾ける」ができない。したくない。しんどい。

というなら、やはりプロに頼んでみるのがいいんじゃないか、と思います。

私ははっきり言ってそんなに聞きたいとは思いません。

面白くないし、聞いてもしんどいだけだし。

もう聞き飽きたし。

まとめ

親たちは「自分」を感じることなくここまで来たのかもしれない。

「自分」を意識しながら育ってきた世代の私達ができることは、「耳を傾ける」ではないでしょうか?

今日も読んでいただきありがとうございます。

-

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい