- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- うちの子読解力が無いみたい… 2017年11月公開記事

うちの子読解力が無いみたい… 2017年11月公開記事

2022/09/19昨日のニュースです。

小中高生の読解力低下、人工知能に職を奪われる?

中3の約5人に1人、高3の13人に1人が主語と目的語を読み取れていない

リーディングスキルテストの詳しい説明は こちら

2万4600人を対象にして調査したところこういう結果になった、ということですが、

詳しく読んでみると、【最近の子どもに限って低い、というわけではない】ようです。

リーディングスキルが低い理由

RST と同時に実施したアンケートとの関係では、意外なことに「読書が好きかどうか」「(各科目の)

教科書を理解できていると感じるか」「塾に通っているか」とは統計的に有意な関係は見当たりませんでした。また、少数のサンプリング調査ながら、大人でもかなり間違えることから、年代による差もないか

もしれません。一方、受験を経て入学した県立の中高一貫校では、2 の係り受け解析の問題において「ほ

とんど解けない可能性がある生徒」の割合は約 5%、4 の照応解析の問題は約 4%、7 の論理的推論では

約 30%と、公立中学校の結果との間に明らかな差が見られました。 このことは、小学校高学年でのリー

ディングスキルの差が、中学受験への意欲や合格につながる可能性を示唆しています。何が読解力の低さ

につながっているかについて、またその差がもたらす結果について、今後さらに調査を行います。

(国立情報学研究所 http://www.nii.ac.jp/userimg/press_20160726-1.pdf より引用)

ここに、「もしかしたら年代の差もないかもしれない。今後引き続き調査する。」とあります。

学生時代なら、要は国語のテストで悪い点になってしまう。とか、スピーチや小論文、自己PR文などがなかなか書けない。

という点数や進路にかかわる困ったこととして浮かんできやすいですが、大人になると主語や目的語がわかっていないことが具体的にどんなときに困るか?というのはちょっと想像しづらいですよね。

例えば、

生活する中で、思ったことが通じにくい、というのは、

『自分の伝え方が適切でない』

または

『相手の受け取り方が偏っている』ということが考えられます。

「誰が」「何を」「どうした」という基本的な文のかたちがわかっていないことには、相手の意図もうまくできないですし、

それによって行き違いや思い違いということも起こりえます。

つまり、トラブルになりやすい、ということです。

じゃあ、私達が普段からどんなことを子どもにしてやれるのか?

そして、自分自身はどうやって鍛えていけばいいのか?

モンテッソーリ教育では

- ペアリング(対にする)

- グレーディング(段階づける)

- ソーティング(分類する)

というのを大切にするんですが、これを生活の中で意識しながら言葉かけすることをおすすめします。

このことをわかりやすく説明しているのがこちらの本

「本当の国語力」がおどろくほど伸びる本

こちらの本では、日常でできる国語力に大切な3つの力を伸ばすコツがわかりやすく説明されていて、練習の仕方も詳しく書いてあります。

この本を参考に私が、最近息子と布団に入って寝る前にやっているゲームを教えますね。

「たとえばゲーム」です。

「今からことばを言うけぇ、それのもっと詳しいものを3つ答えてね。」

「え、それってどういうこと?」

「たとえばね、かあしゃんが「動物」って言ったら、Kくんが「たとえば、ライオン、パンダ、サル」って感じで答えるんよ。」

交代でやろ!

という感じです。

10回とか、眠くなるまでとかやります。

自分だけが知っている内容じゃあダメだし、語彙力も必要です。

本の中では「たとえば」と「つまり」はセットで。とあったんですが、

段階を追って、ひとまず「たとえば」をやっています。

言い換えるだけなので、もう少ししたら「たとえば~つまり~」にします。

これで、ことばの階層が少しずつわかってきます。

この言葉の階層がわかっていないと、読解力は身につきません。

【ホンダ・マツダ・トヨタ・トラック】ということにはならないってことですね。

この、ことばの階層はお片づけや数学の集合、理科や社会にも使える概念なので、他の教科も伸びてきます。

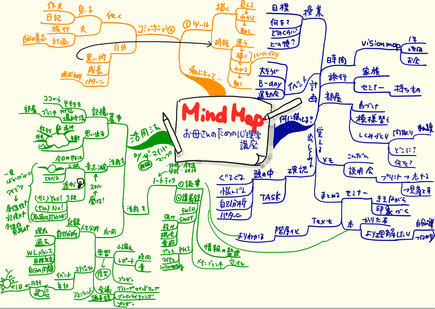

そして、この階層的な考えを見える化したものがマインドマップ®といえると思います。

中央に近ければ近いほど、階層が上のことばになるんです。

こういうところがマインドマップ®は本当にわかりやすい。

まとめ

仲間集めができるようになると、勉強も片づけもはかどります。

今日も読んでいただきありがとうございます。

-

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい