- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- 子どもを本好きにしたい!(その後2絵本の紹介) 2018年1月公開記事

子どもを本好きにしたい!(その後2絵本の紹介) 2018年1月公開記事

2022/10/04この記事は過去のこちらの記事の続きで絵本を紹介しています。

昨日いただいたお年賀状に、

「絵本、読み聞かせのときに参考にさせてもらってます~」とあったので、気分良くご紹介します。

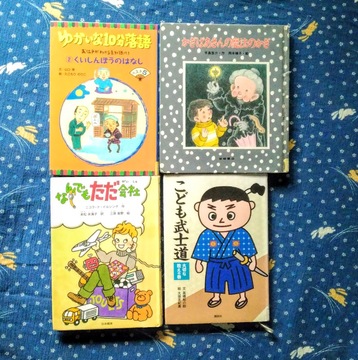

今回はこちらの9冊

1冊ずつご紹介します。

(クリックするとAmazonに飛びます)

- どじにんじゃ

今回借りた中ではこれが一番息子のお気に入りでした。

さらわれたお姫様を救うために城に侵入する「どじにんじゃ」

でもドジなので、様々な術を使うもちょっと失敗する…。

日本の歴史になかなか興味が持てなくても、こういう絵本から城やお堀、忍者の術などちょっと昔のことばに触れるのはいいかもしれません。

何より、テンポよく進むお話は楽しく読めます。

- 凸凹ぼし ものがたり

1つの星にある、2つの国凸と凹。

そこに住む凸の人と凹の人は、そっくりだけど手の形だけ違っていて、そのことでいつもちょっぴり仲が悪い。

ある日、ハプニングが起きてその2つの民族が手を結んだその時…。

身体的な特徴が大きく違う2つの民族凸と凹。

違いを批判して、仲違いすることよりも、その違いを認めてより良い方向に利用することの大切さを教えてくれる本でした。

わかりやすい寓話的な本で、息子とは読んだ後に、自分とみんなが違うところを出し合いながら眠りにつきました。

Kくんとかあしゃんの違うところはど~こだ?

う~ん、背の高さ

ほうじゃね。

かあしゃんの方が背が高いけぇ、高いところにあるものは取ってあげれるね。

Kくんの方が小さいけぇ、下のものがよく見えるね~。

ほら、トイレの汚れとか

こんな感じで。

- バクのあかちゃん

0~5歳の小さい子向けの本。

ですが、バクのあかちゃんがうり坊みたいに模様があることなどちょっと発見でした。

安佐動物公園で一度見たことがありますが、それの確認にもなりました。

「バクのあかちゃん トコトコトコ」という同じテンポの繰り返しで、読みやすい本です。

出て来る動物をその後図鑑で確認してもいいなぁ、と思います。

- くものすおやぶん とりものちょう

お祭り前の和菓子屋さんに届いた「犯行予告」

狙いはお祭りに備えて準備された大量の和菓子。

早速、予告時間に備えて蜘蛛の巣を張り巡らせるくものすおやぶんだったが、なんと敵の姿が見えない。

絵に隠れた盗人(盗虫?)を探しながら読める楽しい絵本。

息子はこのシリーズは気に入っていますね~。

楽しく読めるし、セリフでちょっと昔のことばに触れられます。

時々「○○って意味よ」と伝えながら読みました。

こういう、ちょっと昔のことばや言葉遣いに少し触れておくと中学に入ってからの古典が少しラクになるかな~、と思います。

- おもいのどっち?

「ぞうさんよりぶたさんが重い」など、「え?なんで?」

と、思わず次のページがはやくめくりたくなる本です。

常識とはちょっと違うことを提示することで、想像力を養う絵本。

「え~なんでかね~?」とか言いながら楽しく読めました。

作者は、「はなかっぱ」の原作者あきやまただしさんです。

- 3びきのこぶた

「3びきのこぶたって、どうせあの3びきのこぶたじゃろ?」と言って選んだのに、息子と私の二人が

「うそ~ん!」となった絵本です。

絵がね、安野光雅さんなんですよ。

この時点で気づくべきだった。

安野光雅さんはもともと美術の先生なんですが、絵本を通して子どもが楽しく算数を学べる本を沢山描かれています。

で、この本もその1つ。

読んでみると、おおかみが主人公。

そのおおかみ”ソクラテス”はお腹をすかせた奥さん”クサンチッペ”のために、お昼に見かけた3匹のこぶたを捕まえてこようとします。

でも、おおかみのソクラテスは哲学者。

「とりあえず、捕まえる前に考えてみよう。」と友達の数学者かえるのピタゴラスと一緒に5軒の家のどれに3匹のこぶたが入っているか考え始めます。

読んでみてびっくり!

高校数学の「順列と組み合わせ」の本でした。

でも、そこは絵本。

楽しく読めます。

ちょっと難しいかな~と心配しましたが、息子はかえるのピタゴラスが「おおきな木のえだのようにかんげろげろげろ(考えてみよう)」と話す語尾の「かんげろげろげろ」にウケていました。

ちょうど算数で掛け算を習い始めたところだったので、いろいろな組み合わせを掛け算して出してみたり、一緒に考えながら読めました。

小学校では6年生、中学校では2年生で「場合の数」として「順列と組み合わせ」は習います。

生活に密着した部分ですし、こういう絵本で触れておくのも楽しいですね。

- みつばちみつひめ

前回ご紹介した「みつばちみつひめ どどんとなつまつり」の前編となるお話。

「くものすおやぶん」と同じ作者です。

好奇心旺盛で、なんでも自分でやってみたい「みつばちみつひめ」

お姫様なんですが、普通の遊びにはもうあきあきしていて、どんどん色んな所に出かけていきます。

今回は街に行って、ものづくりのお手伝い。

普通なら、「そんなことをしたら怒られちゃうよ」という場面でも、みつばちみつひめの周りの大人の眼差しはとても優しいのです。

このようにありたいな、という声かけがここかしこに散らばっています。

- きょうというひ

静かに始まる特別な日の朝。

何の日かは最後まで明かされないのですが、冬の大切な日ということはわかります。

クリスマスは騒がしいごちゃごちゃしたお祭り騒ぎをするだけの日ではなく、実はこういう1日を噛みしめる静かな静かな日なんだ、ということに気づける優しい本でした。

ま、息子は

「この本意味わからんわ~」と言ってたんですけどね…。

心の機微を、情緒的な成長を促すために読んでいるので、今育ってないのは当たり前ということで…。

- わたしたちの町 広島市

これは絵本ではなく無料配布の冊子です。

私が小学3・4年生のとき、社会科の授業は広島市が作った「わたしたちの町 広島市」という本が教科書で、それを読みながら学んだんです。

それの簡易版のような冊子でした。

(小学校の時は夏休みの宿題も広島市が作った冊子だったな~。載っていたミルクセーキを作った思い出。)

ちょっと懐かしくて頂いてきました。

広島市がどのような変遷で今に至るのか、干拓などの歴史もわかります。

図書館で無料配布されているようなので、行ってみてください

ちょっと便利な図書館検索はこちら。

カーリルは全国6000以上の図書館から書籍とその貸し出し状況を簡単に横断検索できるサービスです。

今回はこんな感じでした。

息子の国語力アップのために始めた読み聞かせですが、

それだけではなく気になるものはもう少し調べたり、きっかけに話をしたり、そういう広がりが楽しいな、と感じています。

まとめ

今回の息子のイチオシは「どじにんじゃ」

私のイチオシは「3びきのこぶた」

今日も読んでいただきありがとうございます。

-

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい