- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- 勉強できる環境の作り方「小学生・中学生には何ていう?」 2019年12月公開記事

勉強できる環境の作り方「小学生・中学生には何ていう?」 2019年12月公開記事

2024/01/07今日の内容を一言でまとめると

小学生と中学生では

学習環境の整え方の「声掛け」がちょっと違います。

中学生くらいになると

「自分で考えて自分でやってみたい!!」

「だけどできんから悩んでる!!」

になっている可能性が。

相談乗ってくれる大人がいろいろなところにたくさんいるといいかも。

です。

前回の記事では、勉強する環境チェックリストをお伝えしました。

小学生や発達障害がある子どもさんには

勉強するにはこういう場所は向いてなくて

こういう場所がいいんだよ。

(前回のチェックリストを見ながら)

だから、ここはこうしようね。

と子どもさんと一緒に整えてみるのがいいと思います。

特に刺激に反応しやすい気が散りやすい発達障害の子どもさんは

(発達障害でなくてもね)

退屈なこと、やりたくないことをやっているときは、気を散らす準備万端なので、

何でも刺激になります。

できれば、視界にはいる場所にはものが無い方がいいですし、

音もあまりしない方がいいでしょう。

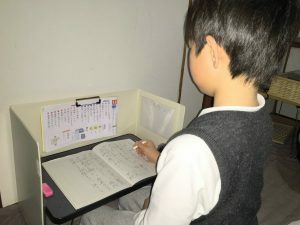

(これはホワイトボードにいろいろ張りすぎなので、 生徒さんによっては外してます。)

(↑きらぼし学舎のセッションルームの様子)

必要ならノイズキャンセリングヘッドホンや、イヤホンを使うのもいいかもしれません。

(慣れないと使いにくいので嫌がるかもしれませんが…。)

新しいの出てた!!

こういう、視界を遮るものもあります。

これはなかなかいいです。

息子も使っていますし、教室でも使っています。

スタンディングデスクもオススメです。

中学生以上なら、それまでの関係性にもよります。

親の言うことを割と

「ふむふむ」

と聴くなら理屈を話して、

あなたはどう?

もしよかったら一緒にちょっと試してみん⁇

と話して、お試ししてみる。

その場で15~20分とかやるといいと思います。

なぜかと言うと

その場でやる→モチベーションが高い状態

15~20分→10分で集中し始める。集中し始めたな…というところでやめるので「集中した」という成功体験を得られやすい。

という感じだからです。

中高生で

親の言うことなんて聞かないよ!!

という子どもさんならお友達や塾・学校の先生にお願いして

家じゃない場所で勉強することをしたほうがいいかもしれません。

- 塾の自習室に行くようにする。

- 学校で放課後残って勉強する。

- 公民館などの自習スペースを利用する。

親が何でもかんでも子どものことを管理するのは無理ですし

小学校高学年くらいからだんだん親より友達からの情報を重視し始めます。

なので、ちょっと手放して他人の手に委ねてみるのが良いかと思います。

自己管理するのが難しい年頃なので、

きっと親御さんは気になり始めたらもやもやもやもやしてしまうと思います。

だけど、見張ったり、管理したりしても、多分変わらない…

それどころか、こっそりやってるフリだけしたりして…。

あんまりルールを厳しくしすぎても意味ないんですよね。

(決められたり管理されないとできないんだけど、)

命令されたり見張られたりするのは嫌だ!

やるなら自発的にやりたい!!

でもできないからしんどい!!

なのに、やれやればっかり言って、

こっちの気持ちなんかなんにもわかってないじゃないか!!!

ってことになりかねません…。

なので、誰かに見られている環境を作るのがいいかもしれません。

こういうのを情報提供できるくらいの関係性を持っておきたいなぁ、と思います。

なので、まずは情報提供。

あとは、お父さんやお母さんが実際そうやっている様子を見せたり

使っている人が身近にいたらいいな、と思います。

私も集中したり続けるのがなかなか難しいんだよ…

という話をしてみるのもいいかもしれません。

親御さん以外に相談できる大人がいろいろなところにいたり、

異年齢との付き合いがあるのもいいですね。

まとめ

小学生は親御さんと一緒に。

そして、親御さんも集中できる環境を自分自身が利用してみる姿勢を持つ。

中学生以上になると、

親以外の大人にちょっと預けてみるのがオススメです。

今日も読んでいただきありがとうございます。

-

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい