- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- 「理解力のない子ども」の課題を見つけるためにしたこと 2017年8月公開記事

「理解力のない子ども」の課題を見つけるためにしたこと 2017年8月公開記事

2022/09/17子どもさんの相談で来られた時に「理解力をつけたいんです!」と言われることがあります。

「理解力がない」と一言で表すとなんとなくわかったような気になりますが、実は結構複雑です。

その要素を洗い出してみると

- ボキャブラリーが少なくて読んだ言葉そのものをしらない

- ボキャブラリーが少ないために知っている言葉に少しでも似ていたらそれと取り違える

- 言葉の意味はわかっているけれど、質問(その時理解すべき要点)をつかめていない

- 回答する際の答え方の型ができていなくて、答えられない。

- 上記以外

ざっとこんな感じです。

昨日来られた子どもさんは小学4年生。

お母さんの依頼は「理解力をつけたいんです」というものでした。

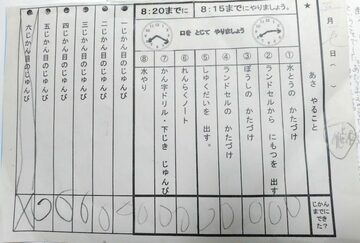

(これはうちの子)

本人に聞いてみると「問題がわかるようになりたい」ということでした。

本人の同意を得て、1時間の目標を「問題がわかるようになる」に設定しました。

まず、本人に「問題がわかるようになる」というのはどういうことかというのを説明しました。

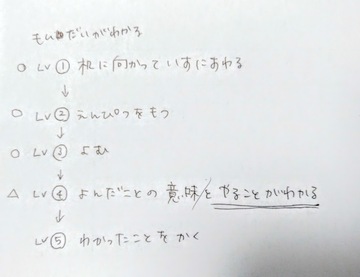

「あのね、問題がわかるようになるって、実はレベルがいっぱいあるんよ。

それがね、全部できたら「わかった!」「とけた!」ってなるんよ。じゃけぇ、1こずつ確認してもいい?」

絶対にできているだろうレベルから書くのがコツ。

これだけで、モチベーションが全然違います。

目の前に立ちはだかるハードルが高いとやる気はなかなか起きませんが、すでに幾つかクリアしていると「もしかしたら、できるかも?」

と思えるのです。

Lv1 机に向かってイスにすわる

Lv2 えんぴつをもつ

Lv3 読む

Lv4 読んだことの意味・やることがわかる

Lv5 わかったことを書く

Lv4は「読んだことの意味がわかる」と「読んだことから自分がやることがわかる」に分かれます。

これは分けて書かなかったので、ちょっと失敗したな、と思ったところです。

で、その子は

- 読んだことの意味はわかっている

- 人の名前なら、名前だと認識している。

- 色や、モノの名前もわかっている。

- でも、自分のやることがわからない。

ということでした。

ということは、「自分のやること」がはっきりわかれば次に進めることができます。

やることがはっきりわかるには、主語と述語を認識することが必要です。

それから、言葉の意味が正しく理解できているかの確認も必要です。

自分ではわかっているつもりでも、間違えて覚えている可能性もあるので、一つ一つ説明してもらう。

こんなことを繰り返して、「意味を正しく入れる」「やるべきことを主語述語の関係からキャッチする」練習をしました。

私たちは抽象的な言葉で理解しがちです。

でも、その抽象的な言葉はひとそれぞれイメージが違います。

私が思い浮かべいてる夕方と、あなたが思い浮かべている夕方が、何時間も違っていることもあるんです。

話言葉では細かいことはそんなに気にしません。

あらかたわかっていれば、話は通じますから。

でも、紙の上の問題文の読み取りは「時間」と「時刻」では答えるべきものが違うのです。

そういう違いをはっきりさせるだけでも理解力と言われるものはUPしますよ。

まずは、つまづきポイントを細かく再現VTRを作るみたいに一つずつ分解してみて、

それを見つけると「どうやったらそこができるに一歩近づくかな?」と考えることができます。

まずは、「できる」とはどんな段階で、どんな要素によってできているか、を考えてみるのがオススメです。

こちらもどうぞ

今回の親御さんには

- ボキャブラリーが少なくて読んだ言葉そのものをしらない

- ボキャブラリーが少ないために知っている言葉に少しでも似ていたらそれと取り違える

- 言葉の意味はわかっているけれど、質問(その時理解すべき要点)をつかめていない

- 回答する際の答え方の型ができていなくて、答えられない

これらを補助するためのご家庭でのサポートのアドバイスもさせてもらいました。

今日も読んでいただきありがとうございます。

-

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい