- ホーム

- きらぼし学舎 過去ブログ

- 気が散りやすい人は、まずこれをやろう【マインド編】 2019年1月公開記事

気が散りやすい人は、まずこれをやろう【マインド編】 2019年1月公開記事

2023/09/11先日のこちらの記事、たくさんの方から反響をいただきました!

意外な方からも

「やってみます!」

なんて、コメントやメッセージをもらったりして、

ああ、みんな意外とダラダラしちゃってダメな自分を「よいとこさ」ってやってるんだな~。

て思いました。

そうじゃない、テキパキ動いている人も稀にいるし、

同じ人でもすごくテキパキ動ける案件と、全然なんにもやりたくない案件もあるし、

できるタイミングとできないタイミングがある。

でも、子どもにはわからないんですよね~。

「大人は子どものことまでいちいち言ってくるくらいだから、自分のことは完璧なんだろう…」

て思うわけですよ。

子どもは自分のことで手一杯で人のことを構ったり基本しませんから。

でもね、本当は違うんですよ。

人のことだから声をかけるんです。

それに、大丈夫じゃなさそうだから気になって何度も声を掛けるんですよ。

だって、子どもでも親が大丈夫じゃなさそうだったら、何度も声かけてくれるんですよ。

うちの息子は、私が県外に出張するときは必ず

かあしゃん、もう○時よ!

と声かけてくれますもん。

こないだなんか、

かあしゃんは忘れ物多いけぇ、気をつけて!

と出掛けに忠告いただきました(私の特性をよくご存知で…)。

過去のこんな記事もご参考に

このへんはね~、本来やるべきことから目をそらせていると自分より人の方が気になりますよ、って話です。

さて、本題。

気が散りやすい人はつまり

「変化に敏感な人」です。

周りの環境が変わるとそれに合わせて変化しやすいという特徴を持っていることが多いんです。

物音がすると、確認せずにはいられないニャ(ΦωΦ)

だから、

「気を散らせないように集中!」

よりも、

「気が散らない環境を作る」方がラクに自分を変えることができます。

だって、集中ってエネルギーいっぱいいるじゃないですか。

ただでさえ、いろんなことに敏感になってエネルギー使ってるのに、そんなことにエネルギー使ってたら疲れちゃう。

なので、環境調整が一番です。

長くなったので、続きは次回。

まとめ

気が散りやすい人は変化に敏感な人

じゃあ、なるべく変化の少ない環境を作ってみるとよし。

今日も読んでいただきありがとうございます。

-

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事

夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合

-

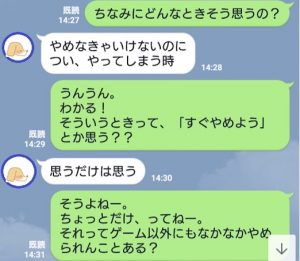

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事

子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公

-

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事

今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動

-

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい

子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事

今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい